|

| РУБРИКА: МЕДВУЗЫ \ ПСИХОЛОГИЯ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ |

Часть

II. Сознание и активация

Существование человека не отличается принципиальным

образом от существования других живых организмов. Оно состоит из непрерывного

взаимодействия с окружающим миром, что позволяет индивидууму обеспечивать свою

адаптацию, а тем самым и выживание с момента рождения до самой смерти.

Человеческое существо ежеминутно сталкивается с ситуациями, значение которых

варьирует в зависимости от его потребностей или намеченных целей.

В связи с этим инициация тех или иных действий представляет собой лишь

последний этап трехстадийной последовательности. Ее

первый этап состоит в активации мозга, которая происходит в результате

сопоставления внутреннего состояния

человека с внешними объектами или ситуациями. Второй этап заключается в

обработке мозгом информации, поступающей от организма и из внешнего мира, с

целью запустить третий этап – наиболее подходящее поведение с учетом как текущих обстоятельств, так и прошлого опыта.

Когда речь идет о рефлекторных реакциях или инстинктивном поведении, эта обработка информации осуществляется

более или менее автоматически, стереотипным образом

(см. гл. 1). При сложных процессах научения и особенно при сознательном принятии решения в этой

обработке участвуют и такие высшие функции, как память и мышление. Об этом

будет идти речь в третьей части книги.

Главы 4-6 будут посвящены изучению активации и тому,

как организм «создает» окружающую среду в зависимости от своих потребностей и

ожиданий.

Прежде всего важно отличать понимание активации психофизиологами от ее понимания в психологии.

Физиологическая

активация связана с функцией центров,

находящихся у основания головного мозга. В этих центрах заключены механизмы

пробуждения; и именно на этом уровне собираются и классифицируются сигналы,

идущие из внешнего мира и от самого организма, прежде чем они будут при участии

ретикулярной формации направлены в кору большого мозга, если окажутся

достаточно важными. Происходящая в результате этого активация высших центров

позволяет организму бодрствовать и внимательно следить за сигналами от

окружающего мира, что обеспечивает ему сохранение как физиологического, так и

психического равновесия.

Психологическая

активация представляет собой

продолжение физиологической активации. Она связана с расшифровкой внешних

сигналов, которая зависит от уровня бодрствования и от состояния сознания

человека, а также от его потребностей, вкусов, интересов и планов.

Блестящий камень, найденный на дороге, для геолога

означает совсем иное, чем для просто гуляющего человека. Вид луга или леса

совершенно по-разному воспринимается художником, инженером, которому предстоит

проложить здесь шоссе, водителем, у которого кончился бензин в баке, и

фермером, живущим в этом краю. Девятая симфония Бетховена вызывает совершенно

различные чувства у обеспокоенного человека, у человека, находящегося под

воздействием наркотика, или у дремлющего; и уже независимо от состояния

сознания ценитель классической музыки будет реагировать не так, как любитель

рока. Человек, который испытывает сильный голод, будет обращать внимание только

на то, чем можно было бы заполнить пустоту в желудке. Сытый же человек,

возможно, займется поиском хорошей книги, постарается попасть на футбольный

матч или же послушает передачу концерта по радио.

Таким образом, уровень и характер активации будут

зависеть от трех взаимосвязанных факторов.

Прежде всего, речь идет об уровне сознания и активации,

на котором находится мозг. От информации будет мало пользы, если человек спит

или вообще состояние его сознания не таково, чтобы он мог ее принять и усвоить.

Уровень активации в основном определяется естественными циклами бодрствования и

сна, но он может также видоизмениться, скажем, при медитации или под действием

лекарственных препаратов.

Наше восприятие

окружающего – результат истолкования сигналов, улавливаемых «антеннами»,

настроенными на внешний мир; эти антенны -наши рецепторы: глаза, уши, нос, рот

и кожа. Мы чувствительны также к сигналам из нашего внутреннего мира, к

мысленным образам и к воспоминаниям, хранящимся в памяти на более или менее

сознательном уровне.

Тем не менее поиск и выбор сигналов будут зависеть от

другого источника активации, который постоянно направляет эти процессы. Это

уровень врожденных потребностей и

приобретенных в течение жизни мотиваций,

а также аффективных компонентов – эмоций

и чувств.

Разумеется, на самом

деле все это не так просто. Активация всегда частично включает предварительную

обработку информации позволяющую понятным образом расшифровать сигналы из

внешнего и внутреннего мира. К тому же, как мы увидим в последующих главах

каждый из этих аспектов активации часто бывает связан с двумя другими. Поэтому

раздельно они будут рассмотрены только для ясности изложения

Сознание и активное бодрствование

Традиционно западная психология признаёт два состояния

сознания. присущих всем индивидуумам: с одной стороны, сон, рассматриваемый как

период отдыха, а с другой – состояние

бодрствования, или активное состояние. Последнее соответствует активации всего

организма, которая позволяет ему улавливать, отбирать и истолковывать сигналы

внешнего мира, отправлять некоторые из них в память или же реагировать на них

адекватным или неадекватным поведением, в зависимости от предшествующего опыта

и навыков. Таким образом, бодрствование – это

то состояние, в котором мы можем приспосабливаться к внешней действительности.

Это нормальное состояние сознания является тем не

менее состоянием, которое не имеет реальности в себе. На самом деле это

идеальное состояние, которое в основном проявляется лишь в нашей способности

эффективно расшифровывать внешние стимулы и отвечать на них так, как это

принято для большинства членов социальной группы, к которой мы принадлежим. А

внушать нам этот способ реагировать начинают с самого раннего возраста.

Нейрофизиолог Лилли (Lilly, 1980)

отмечает, что мысли, которые мы принимаем за свои собственные, на самом деле на 99% предопределены и обусловлены мыслями

других людей. Мы думаем, что наше представление о вещах и то, как мы на них

реагируем, это что-то наше личное, на самом же деле это совокупность

мыслительных конструкций, выработанных другими на протяжении поколений. Мы же

чаще всего их только воспроизводим и повторяем, чтобы оставаться в гармонии с

окружающей нас физической и социальной средой.

То, как мы осознаем внешний мир и одновременно наш

внутренний мир, меняется на протяжении дня. Наше восприятие событий в значительной

степени зависит от нашего состояния, от того, напряжены мы или нет, возбуждены

или находимся в полудремоте. Таким образом, обработка информации меняется,

подчас очень существенно, в зависимости от уровня бодрствования и от

готовности к восприятию сигналов.

Хебб (Hebb) попытался в 1955

году проиллюстрировать это положение вещей графически (рис. 4.1). Из приведенного графика видно, что по мере

усиления активации организма уровень бодрствования возрастает, но при этом

адаптация, возможная благодаря бодрствованию, начиная с какого-то момента может

ухудшиться, если активация чрезмерно возрастет.

Рис. 4.1.

Согласно закону Йеркса-Додсона, видоизмененному Хеббом, поведение индивидуума будет тем эффективнее, чем

ближе будет его уровень бодрствования к некоторому оптимуму – он не должен быть ни слишком низким, ни

слишком высоким. При более низких уровнях готовность субъекта к действию

постепенно уменьшается и вскоре он засыпает, а при более высоких он будет все

больше взволнован и его поведение может даже полностью дезорганизоваться.

Это может произойти из-за чересчур сильной мотивации

или же в результате серьезного расстройства чувств. Студентка, которая любой

ценой должна успешно сдать экзамен, рискует потерять сосредоточенность,

необходимую для понимания задаваемых вопросов. Спортсмен, который перед

решающим матчем узнает о разрыве со своей любимой, может полностью потерять

интерес к этому матчу.

До самого недавнего времени это экстравертированное (или «поверхностное»,

как его назвал в

Однако каждый день приносит новые знания о

функционировании мозга и его нейромедиаторов (см.

приложение А), а также о том, как постоянно изменяется электрическая активность

мозга. Кроме того, некоторые ученые-психологи и физики – проявляют все больший интерес к восточной культуре,

рассматривающей жизнь в ее полноте не как цепь явлений, которые нужно

объяснить, а скорее как неотъемлемую часть Вселенной, к единству которой она

причастна.

Внимание западных ученых все чаще обращается к тому,

как это мистическое глобальное единство

постигается носителями восточной философии через медитацию и состояние транса. На Западе, в частности,

эксперимент с сенсорной депривацией и анализ

переживаний испытуемых в таких условиях позволили подойти к изучению «внутреннего

мира» субъекта.

С другой стороны, продвигается вперед изучение

действия наркотиков, применяемых в лечебных или, иных целях; оно позволяет

глубже познать механизмы мозга и понять, как эти механизмы могут быть изменены.

Даже действия, относимые обычно к аномальным и

наблюдаемые, например, при шизофрении

или депрессии, все чаще рассматриваются теперь как способ найти внутреннее

равновесие и избежать давления внешней реальности. Поэтому их следовало бы

понимать скорее как «нормальное» выражение внутреннего мира, а не как аномалию экстравертированного сознания, которую любой ценой нужно

устранить.

Однако и такое явление, как сон с сопровождающими его

сновидениями, оказывается гораздо сложнее, чем думали раньше. Теперь известно,

что в нашей жизни сон представляет собой состояние первостепенной важности –

как по месту, которое он в ней занимает, так и по мозговой деятельности,

лежащей в его основе.

Таким образом, сознание – это мозаика состояний,

которая играет более или менее значительную роль как во внешнем, так и во

внутреннем равновесии индивидуума.

В критических ситуациях человек существует как бы на

двух взаимоисключающих уровнях. С одной стороны, он должен быть частью

объективного мира, в котором его «Я» вынуждено приспосабливаться к внешней

реальности. Это уровень экстравертированного

сознания, перцептивных функций и принятия решений. С

другой стороны, он погружается в субъективный мир измененных состояний

сознания, из которого исключена всякая связь с внешней действительностью и

временем и где укореняется глубинное

«Свое», в котором, по мнению некоторых, реализуется состояние

«океанического союза со Вселенной».

Измененные состояния сознания

Сон

За примером измененного

состояния сознания, полностью отрезающего нас от нашего физического и

социального окружения, далеко ходить не нужно; действительно, одно из таких

состояний – обычный сон, с которым каждый

из нас сталкивается ежедневно и совершенно естественно и который занимает треть

всей нашей жизни.

В среднем наш организм функционирует с таким

чередованием: 16 часов бодрствования, 8 часов сна. Известно, что этот 24-часовой (с

небольшими вариациями) цикл управляется внутренним контрольным механизмом,

называемым биологическими часами.

Они-то и ответственны за возбуждение центра сна, расположенного в стволе

мозга, и центра бодрствования, которым служит сама ретикулярная формация.

Долгое время полагали, что сон – это просто полный отдых организма, позволяющий ему

восстанавливать силы, израсходованные в период бодрствования. Действительно,

было замечено, что недостаток сна иногда существенно сказывается на поведении:

некоторые люди засыпают буквально стоя, галлюцинируют или начинают бредить

после двух-трех дней лишения сна; другие теряют даже способность нормально

воспринимать осязательные, зрительные или звуковые стимулы.

Сейчас, однако, известно, что сон – не просто

восстановительный период для организма, а главное то, что это вовсе не

однородное состояние (рис. 4.2). Сон

проходит различные стадии: за медленноволновым сном следует сон другого типа – парадоксальный. Эта последовательность

повторяется в каждом из пяти циклов длительностью примерно по 90 минут, обычных во время нормального ночного

сна.

Медленноволновый («медленный») сон

Он составляет около 80%

общего времени сна. Регистрируя электрическую активность мозга у спящих людей,

ученые смогли выделить четыре стадии, в течение которых мозговая активность

проявляется в форме все более и более медленных волн, вплоть до четвертой стадии,

соответствующей глубокому сну.

По мере того как человек погружается в сон, ритмы

сердца и дыхания замедляются, становясь все более равномерными. Даже если

вначале сохраняется некоторый тонус мышц,

в момент достижения стадии глубокого сна тело расслабляется, и организм,

по-видимому, в максимальной степени восстанавливает физические силы. Однако

некоторая реактивность сохраняется и во время сна; по-видимому, многие люди

способны просыпаться в намеченный час или просто при произнесении их имени.

Парадоксальный

сон

Долгое время полагали, что Медленноволновый

сон – единственный вид сна, пока однажды Азеринский и

Клейтман (Azerinsky, Kleitman) в 1953 году

после волн, характерных для четвертой стадии, т. е. глубокого сна, не

обнаружили электрическую активность иного типа. Сначала подумали, что это

просто возврат к первой стадии (легкому сну), но потом вскоре поняли, что речь

идет о какой-то неизвестной ранее стадии. Действительно, спящий в это время

находится в полной неподвижности вследствие резкого падения мышечного тонуса,

тогда как деятельность мозга возрастает, как будто человек просыпается. Тем не

менее одни лишь глаза совершают быстрые движения под сомкнутыми веками.

Это стадия БДГ – сон с Быстрыми Движениями Глаз, называемый

также «парадоксальным» сном из-за наблюдаемого, казалось бы, несоответствия

между состоянием тела и активностью мозга. Во время стадии БДГ разбудить

спящего очень трудно, но если это удается, то можно услышать его рассказ о том,

что он видел во сне, причем богатство и точность деталей этого сновидения

контрастируют с тем, что бывает во время медленноволнового

сна.

Поскольку сновидения тесно связаны с парадоксальным

сном, можно сделать вывод, что их продолжительность, вероятно, сравнима с продолжительностью

периодов такого сна, т. е. составляет примерно

20% общего времени сна. Кроме того, было отмечено, что если первое

сновидение данной ночи обычно не отличается большой оригинальностью, то в

последующих периодах сна с БДГ сновидения становятся все более яркими. В

среднем примерно один из каждых трех снов -цветной; однако это, по-видимому,

не имеет особого значения.

Наряду с этим выяснилось, что если глубокий сон

необходим организму, то нужен ему и парадоксальный сон. Во время различных

исследований испытуемых систематически будили в тот момент, когда электрическая

активность мозга и движения глаз указывали на переход в фазу парадоксального

сна. Потом им позволяли снова заснуть и проспать в общей сложности столько же

часов, что и обычно, но периоды парадоксального сна таким образом исключались.

Когда после этого тем же испытуемым позволяли спать непрерывно, доля периодов

БДГ в общем времени сна значительно увеличивалась (Dement, 1960).

Было выдвинуто много гипотез о значении

парадоксального сна. Некоторые исследователи полагают, что это периоды

восстановления клеток; другие считают, что сон с БДГ играет роль

«предохранительного клапана», позволяющего разряжаться избытку энергии, пока

тело полностью лишено движения; по мнению третьих, он способствует закреплению в памяти информации, полученной

во время бодрствования. Некоторые исследования указывают даже на тесную связь

между высоким уровнем интеллектуальности и большой общей продолжительностью

периодов парадоксального сна у многих людей.

Что касается самих сновидений и их содержания, то было

выдвинуто несколько гипотез, которые сейчас еще находятся на стадии проверки.

Медитация

Под медитацией имеется в виду особое состояние

сознания, измененное по желанию субъекта. Это практика, известная на Востоке

уже много столетий, привлекла внимание западных ученых из-за аналогии, которую

можно провести с феноменами, наблюдаемыми в лаборатории при создании внешней

обратной связи от физиологических процессов к органам чувств.

Все виды медитации преследуют одну цель –

сосредоточить внимание, чтобы ограничить поле экстравертированного

сознания настолько, что мозг будет ритмически реагировать на тот стимул, на

котором сосредоточился субъект. Есть несколько способов достижения этой цели:

можно сконцентрировать внимание на мыслях или физических ощущениях, как это

делают последователи зазены, использовать ритмические танцы, как у дервиш-турнеров, или же практиковать йогу, которая делает акцент на владение телесными позами и

дыханием. Во всех случаях мозг начинает все больше и больше синхронизировать свою

электрическую активность – чаще всего

типа альфа-волн, а иногда тета-волн,

как это бывает у некоторых мастеров дзен.

Некоторые люди достигают во время медитации даже

такого уровня контроля, что могут по собственному желанию замедлять сокращения

сердца или уменьшать потребление кислорода примерно до 20% (рис. 4.3).

Техника медитации широко популяризировалась на Западе.

Здесь имеется в виду трансцендентальная

медитация, которая основана на использовании особого слова – мантры. Мантра, обычно выбираемая «учителем» для ученика, состоит

из таких звуков, как О, М, Н, которые

легко вступают в резонанс с электрической активностью мозга. Субъект должен

повторять свою мантру – ОМ, ЭНГ, ШИРИМ ... – сначала вслух, а потом про себя до тех

пор, пока он не достигнет состояния полной расслабленности и «чистого

сознания», из которого исключены все восприятия внешнего мира и которое

граничит, по мнению некоторых приверженцев, с «чувством вечности».

Очевидно, что если физиологические изменения,

связанные с медитацией, легко доступны для объективного исследования, то

субъективные впечатления, о которых сообщают испытуемые, проверить трудно. К

тому же в следующей главе мы увидим, что пребывание в изолированной камере

дает сходные эффекты за час с небольшим и что оно вызывает, в частности,

появление тета-волн у бодрствующего субъекта за

несколько минут, в то время как большинству мастеров дзена

для этого требовались несколько лет практики медитации.

Как бы то ни было, медитация как таковая, видимо,

доставляет тому, кто ее практикует, реальное удовлетворение, особенно из-за

связанного с нею расслабления. Конечно, здесь имеется в виду способ, который,

как подчеркивает Бенсон (Benson, 1973), может позволить многим побороть стресс,

не вступая для этого ни в какую секту…..

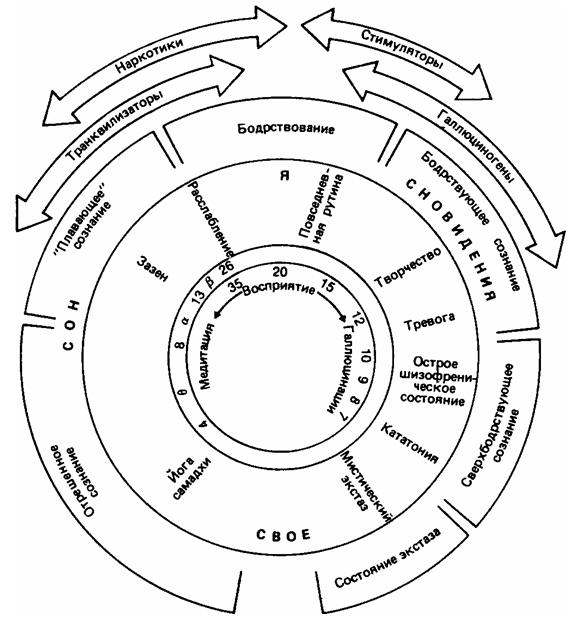

Документ 4.2. Картография внутреннего пространства

На рис. 4.1.

были представлены различные уровни бодрствования, отражающие состояние субъекта

и его экстравертированного сознания. Нам осталось дополнить

эту карту внутренним миром, добавив к ней наши пока еще фрагментарные знания об

измененных состояниях сознания. Это именно то, что пытался сделать в 1977 году Фишер (Fischer), профессор экспериментальной психиатрии университета

штата Огайо (рис. 4.7).

По его мнению, погружение в глубинное «свое» может

осуществляться по двум «склонам» сознания и восприятия: с одной стороны, это

склон, находящийся под контролем

парасимпатической нервной системы и направленный к расслаблению, в континууме «расслабление-медитация»; а с

другой стороны – склон, контролируемый симпатической системой и направленный к

активации нервной системы, в континууме «восприятие-галлюцинация», включающем

ряд состояний от творческого вдохновения до мистического экстаза.

Рис. 4.7. Карта

внутреннего пространства (по Фишеру, 1971-1975),

представление различных состояний сознания в континууме восприятие-медитация (слева) и в континууме

восприятие-галлюцинация (справа).

Представление активного сознания по Хеббу (см. рис. 5.1) включает секторы от блуждающего сознания

до бодрствующего. В традиционной психологии это мир Я. Тем не менее при изучении каждого континуума спускаются до

корней Своего (согласно восточной

концепции). Континуум восприятие – медитация

приводит к состоянию сознания, совершенно оторванного от всякой связи с

реальностью, – к йоге самадхи [переход от бета-волн (13-26 Гц)

к дельта-волнам (4

Гц и меньше)]. Что касается континуума восприятие – галлюцинации, доходящего до

мистического экстаза, то для него характерны все более асинхронные бета-волны (уменьшение амплитуды с 35 до 7-8). У йоги самадхи и у экстаза Свое – одно и то же. Переход от одного

к другому может осуществиться скачком назад, который называется опытом кундалини, а возвращение к Я может происходить либо тем же путем, либо по противоположному

континууму, либо зигзагом – с переходом от одного континуума к другому. Чтобы

дополнить эту карту, мы расположили медленноволновый

сон в континууме восприятие – медитация,

а парадоксальный сон с сопровождающими его сновидениями – в континууме

восприятие – галлюцинации. Мы также добавили данные о том, как различные

психотропные вещества влияют на состояние активного сознания.

Мозговая деятельность, лежащая в основе этих

разнообразных состояний, отображается в ЭЭГ вариациями частоты и амплитуды

мозговых волн. По мере того как нарастает релаксация – от уменьшения тонуса до глубокой медитации (или йоги самадхи),-мы наблюдаем, как после бета-волн (26-13 Гц) появляются альфа-волны (12-8 Гц), а затем тета-волны (7-4 Гц).

И наоборот, по мере активации мозга-перехода от

релаксации до кататонии- деятельность нервных клеток десинхронизируется,

что проявляется в постепенном уменьшении амплитуды волн от 35 до 7

(по шкале Голдстейна).

Континуум

восприятие – медитация

Различные виды медитации соответствуют разным уровням

мозговой активности, которая постепенно переходит от альфа-ритма

к дельта- и тета-ритму.

Медитация дзен характеризуется альфа-волнами

вплоть до их наименьших частот, где они переходят в бета-волны.

Это генерирование альфа-волн может быть прервано

внешним раздражителем, например резким звуком (Kasamatsu, Hirai, 1966), и это показывает, что степень

расслабления не очень велика. У индийских мастеров йоги, напротив, ни вспышка

яркого света, ни удар гонга, ни прикосновение горячего предмета не прекращает и

даже не изменяет альфа- или тета-ритма

(Anand et al,

Г961).

Это различие, по-видимому, связано с тем, что дзен в

основном направлен на отключение сознания с тем, чтобы оставаться на «плавающем»

подкорковом уровне, где ничто больше не воспринимается и не оценивается как то,

что оно есть в действительности. В случае же йоги самадхи

должен быть достигнут полный отрыв от реальности как внешней, так и внутренней – «пустота, в которой уже нет ни формы, ни

звука, ни запаха, ни вкуса, ни предметов, ...

где нет ни знаний, ни незнания, ни расслабленности, ни смерти. Есть просто

свое» (Cowell et al,, 1969).

(Ж. Готфруа «Что такое психология?»,

Т. 1, – М., 1992, С. 134-157– фрагменты)

|

Пишите на адрес: medpsyru@gmail.com |

"Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика" ISSN 2309−3943 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52954 от 01 марта 2013 г. |

|

| При использовании оригинальных материалов сайта — © — ссылка обязательна. |

|

|